海賊

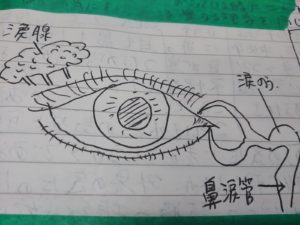

明るい所から急に暗い所に入ると、最初

は何も見えないのに、徐々にモノが見え

るようになります。

30分くらいもかかる。

逆に、暗い所から急に明るい所に出ると

最初はまぶしくてモノが見えづらいので

すが、徐々にフツーに見えるようになる。

約5分くらいです。

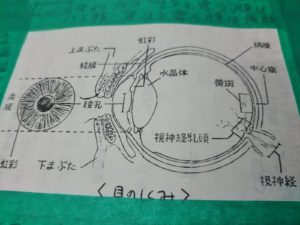

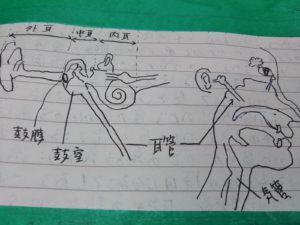

視覚細胞には、わずかな光でも捉えられ

るため、主に暗い場所の視力を生み出す

桿体細胞と、明るい場所で色や形を認識

できる錐体細胞というのがあって、明る

い所→暗い所は錐体細胞か桿体細胞にゆ

っくり切り替わるので、時間がかかる。

どうやらそれを、暗順応と言うらしい。

逆に暗い所→明るい所では、桿体から

錐体に早く切り替わるので、5分でOK。

それを明順応と言うらしい。

そういう話を知って、ワタクシ、アニメ

や映画で出てくるあの海賊が決まって

片目に眼帯しているのは、暗順応を維持

するのが目的なのか?と思いました。

(今までは、かわいそうに片目を切られ

たんだなと思っていた)

つまり、海の上で明るい甲板から暗い船

倉に入った時、眼帯をずらすだけで中の

様子がわかるのだ。

明るい場所で作業している最中に突然

戦闘が始まっても、暗順応が生きている

片目を使えれば困ることはない。

もしこれが真実なら、目の特性を生かし

た、海賊のスーパースペシャルテクニッ

クだ。

最近のコメント