「北風ママと太陽ママ」から学ぶ。

「北風ママと太陽ママ」という話があり

ます。

あきびんご(村上潔)さんが言っていま

した。

母親は「北風ママ」と「太陽ママ」に

分けることができて、もちろんどんな

子どもだって、北風ママよりも太陽ママ

の方が好き。

太陽ママは「子どもはこうすれば自分か

らやるだろう」と考えられる賢いママ。

北風ママは力づくでやらせる方法しか

知らない、残念ながら知恵のないママ。

この世に生まれてきたばかりの子供に

とって、親が太陽か北風かは運・不運。

それが母親の心がけ次第で決まって

しまう。

北風ママは子どもの立場や気持ちを考

えるゆとりや知恵がありません。

「ダメ!」「早く!」「ああしなさい

!こうしなさい!」そして、「勉強し

なさい!」。

しなかったら、「何度言ったらわかる

の?」と母ゴンがパワーアップする。

子どもはしぶしぶやるふりをする。

すると北風ママは「この子は何度も口

をすっぱくして言わないとやらない子

だ」と思い込んでしまう。

子どもは、「何だ!そろそろやろうか

と思っていたのに!ちぇっ、今の一言

でやる気がなくなっちゃったよ」と

思ってしまう。

まぁ、母親だってダンナに「おい!今

晩の晩飯は何だ!ろくなもん作れねえ

な。こんなん、食えるか!韓ドラばっ

か見やがって、ちゃんと料理の勉強で

もしたらどうだ!」と言われたら、

「わかってるわよ、そんなの!うるさ

いわね。うまくやろうとしてもできな

いんじゃないの。そんなに言うんなら

、あんたが作ってみりゃあいいのよ!

何よ!自分は長イスで鼻ほじくってテ

レビ見てるだけじゃないの!」と言い

たくなるものです。

もし子どもが「そんなに言うのなら、

ママが自分で勉強すれば・・・」とで

も言おうものなら、どんでもない災難

がふりかかってきます。

北風ママは「何よ、その言い方!勉強

はあなたの仕事でしょ!ママの仕事は

家事で、ちゃんとやっているじゃない

の。みんな好きで仕事やってるんじゃ

ないのよ。あなたのことを思うから

言っているのに、そもそも・・・」と

母ゴンの小言はまだ続く。

北風ママは自分が言ったことで子ども

を勉強嫌いにしたとは気づきません。

最初はどの親も北風ママで失敗するの

です。

ところがそういう失敗の中から、「子

どもは言えば言うほどむしろやる気が

なくなってしまう。だったら言わない

方がまだいい」と気づく賢い母親と、

相変わらず気づかない母ゴンに分かれ

てきます。

賢い親は失敗するごとに自分のやり方

を反省し、少しずつ太陽ママに育って

いきます。

そうでない親はいつまでも北風ママの

まま。

叱ったり命令したりするのが親の仕事

ではありません。

まぁ、自分からできるように育てるの

が親の仕事ってワケです。

ワタクシが思うに、ちょっと言葉を変

えてみてはどうでしょう。

例えば、「勉強しなさい」の代わりに

「やることはちゃんとやったのかい?

」って。

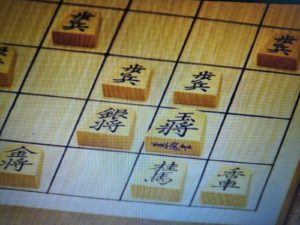

ウイルスとワレワレは将棋をしているようなもの。

将棋は駒を奪い合うゲーム。そして、奪い取った駒を戦力として使う。

健康なヒトの人体には、少なくとも39種

類のウイルスが共存していることがわか

っています。

脳に8種、肺に9種、心臓に9種・・・。

そのほとんどが、ヘルペスウイルス。

まぁ、口の中によくできる、あの口内炎

のウイルス。

困ったヤツです。

ここでおもしろいのが、健康なヒトの中

から見つかっているということ。

ヘルペスウイルスってのはDNAウイルス

なので、実際カラダの中でタンパク質を

作っていることをイミします。

そして、カラダの中でウイルスは悪さを

するだけじゃなく、いい役割をしている

こともわかっています。

だから、もしかしたら今話題の新型コロ

ナウイルスも、何万年か後には新しいウ

イルス感染からワレワレを守ってくれる

かもしれないし、何か役に立つものを与

えてくれるかもしれません。

実際、1億6600年前、まだ恐竜が地上

を支配していた時代に、ワレワレの祖先

はまだ胎盤を持ってなくて、卵を産んで

たらしいのですが、そんな祖先がある日

一つのウイルスに感染しました。

それが、胎盤をつくるウイルス由来の

遺伝子(PEG10=ペグテンといいます)。

そこから祖先は卵を産まずにカラダの中

で子孫を育てるようになったらしい。

まぁ、胎盤の獲得。

ホ乳類の始まりです。

だからワレワレとウイルスは、一緒に

将棋をしているようなもの。

将棋って、相手の駒と自分の駒を奪い合

いながら王様を追い詰めるゲーム。

自分の陣地に進入した相手の駒を奪い取

ってしまえば、自分のコマとして使うこ

とができる。

まぁ、この奪い取ったコマがPEG10。

ホ乳類の祖先はウイルスが送り込んでき

た遺伝子を自分の子孫づくりに使うよう

になったのだ。

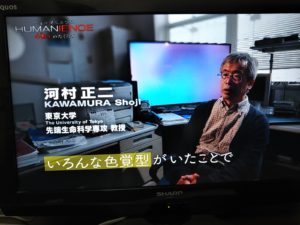

「河村正2教授(仮名)?ん?何か聞いたことがあるなぁ。」

元気そうで何よりです

先日、BSの「ヒューマニエンス」という

番組を見ていました。

取り上げられていたのは、目の話です。

歯医者なのに目の話か、と思われるかも

しれませんが、目の話も大切。

「魚は4色、ヒトは2色~3色。なんで

そうなったのか?」というのがテーマ。

でも問題はそこじゃない。

見ていたら、河村正2教授(仮名)って

方がスタジオでお話されていた。

「河村正2さん?ん?聞いたことあるな

ぁ。どこで聞いたんだろう」

「それに、何か見たことある。どこで

見たんだろう?」

と、頭の中はそっちの世界へ。

「んぎゅ!んぎゅ!」と頭の中を絞り出

したら、やっと思い出した。

あれはワタクシがかつて京都のS台予備

校(仮称)の寮にいた時、河村正2君っ

てのがいた。

たしかあいつ、長崎弁しゃべっていた。

ちょっと小柄で、筋の通ったヤツ。

そして、自分の主張だけはしっかり通す

ヤツ。

あいつだ!

そういえば、寮の食堂で生物学について

昔、議論したことがあったなぁ。

コテンパンに打ち負かされたけど。

そうか、あいつか。

元気そうで何よりだ。

その後彼は東京大学理科2類に入学し、

理学部へ進学しました。

今や人類進化システム分野の研究室を

開いて引っ張っている。

自分の好きな道に進んだんだ。

何か、自分が若い頃共に過ごした仲間が

出世して、人類に役立つ仕事を成し遂げ

ているのは、とても誇らしく思うし、

励みにもなります。

そして、置いていかれたなぁとも思う。

才能のある連中は地方からみんな東京に

吸い取られてしまう。

地方でせっかく育てても、みんな東京へ

行ってしまう。

まぁ、国は国で「地方の皆さん、今まで

よく育ててくれました。ありがとう」と。

「そのかわり、養育費として地方交付税

交付金を差し上げますよ」って感じかな。

南極のことを考えると寒くなってきた。

南極大陸

今年の夏は、例年に比べて暑いと思い

ます。

そんな時は、頭の中を涼しくするに限り

ます。

寒いと言えば南極と北極。

南極は氷の大陸。

北極は南極とは違い、北極大陸というの

はありません。

北極圏は3分の2が海。

北極の平均気温はマイナス18℃、南極は

マイナス50℃。

こんなことを昔、地理で学んだ覚えが

ある。

ところで、何で南極の方が圧倒的に寒い

のかというと、一つは標高の違いデス。

北極は大部分が海で、海に浮かぶ。

海氷は最大で厚さ10メートルしかない。

でも南極は、大部分を占める部分を氷床

が覆っています。

氷床の厚さは平均1850メートル、最大で

4776メートルというから、富士山よりも

厚いのだ。

北極圏

だから南極の標高は高く、気温も北極よ

りもぐっと低くなる。

しかも、南極の氷は地球上の90%を占め

る量。

南極が寒いもう一つの理由ってのがあっ

て、それが海流。

北極は赤道からの暖かい海流が流れ込む

のに、南極はそのまわりに南極還流とい

う海流があって、これがまわりの暖かい

海流を跳ね返してしまうんです。

不思議なもので、頭の中をちょっと変え

てやるだけで、暑いものも寒く感じてき

ます。

歯ぐきの中も腸の中も、酸素のなかった原始地球と似た環境。

マグマの海

地球上で細菌がいない場所はありません。

植物から、空気中、水中どこにでもいっ

ぱいいます。

雨粒の中にもイル。

それもそのハズ。

そもそも生命は、細菌からスタートした

のですから。

今から46億年前、誕生直後の地球はマグ

マの海に覆われ、大気中には窒素と二酸

化炭素が満ちあふれて、残念ながら酸素

はありませんでした。

数億年経ち、ようやく誕生した生命、そ

れが実は細菌でした。

ところが、その後27億年前、地球環境が

大きく変わり、後に植物になり光合成を

行うシアノバリテリアが誕生。

ついに地球上に酸素が増え始めたのです。

すると細菌たちは、主に2つのグループ

に分かれて進化してきました。

その2つが、酸素を好む好気性菌と酸素

に触れると死んでしまう嫌気性菌。

好気性菌たちは、酸素の豊富にある地上

にバァーッと広がった。

一方、嫌気性菌たちは酸素の届かない場

所で地味に生き延びていた。

どこかというと、海の底や岩石の中、さ

らに海底火山の火口付近。

ところが、嫌気性菌たちはある時、もう

一つ絶妙な場所を見つけたんです。

それが、動物の大腸の中。

ここは酸素が届かなくて、おまけに頼ま

なくてもいつでもエサが入ってくる。

もう、ホント楽。

引っ越ししなくていい。

嫌気性菌たちは原始地球と同じ環境を

見つけ、そこの住民になったのデス。

口の中でもムシ歯菌は酸素を好むので、

酸素のたくさんある歯の表面を見つけた

し、歯周病菌は酸素があるとイヤなので

酸素の比較的届かない歯ぐきの中を選ん

だ。

だから歯周病菌をある程度弱くするには

、歯ぐきの中に歯ブラシの毛先を入れて

酸素を送り込んでやることが必要なんで

す。

学会はパーティーみたいなもの?

学会パーティー

どこの世界でもあるように、歯科の世界

にも学会・懇親会と言うものがあります。

ワタクシ、若い頃は学会って、研究から

遠のいたワレワレ開業医が新しい知識・

技術や、今、最先端ではどんなことをや

っているのかを知るものだと思っていま

した。

でも年を重ねるにつれて、考えがだんだ

ん変わってきて、学会はパーティーみた

いなものなんじゃねぇの、と考えるよう

になりました。

パーティーは普段会わない人と会ったり

、話ができるチャンスです。

話すきっかけは積極的に自分でつくる。

パーティーに、誰とも話したくないと

思ってくる人はいません。

誰が誰に話しかけてもいいってのが、パ

ーティーのルール。

そうです。

学会という名前のもとに、主催者が同じ

目的をもった人を集めてくれるのです。

そこに行けば、会いたかった人に会え、

聞きたかったことも聞ける。

ところで、ある専門学会では毎年、ハワ

イで学会をするらしいんです。

それも年末~お正月にかけて。

その学会はいつも超満員。

空きが出ません。

それもそのハズ。

お正月前の学会は、先生たちも診療は

お休み。

ハワイの学会が終わった後、「さぁ、海

だ、観光だ、ゴルフだ!楽しむぞ!」と

みんな張り切る。

それに、なんたってその参加費が医院の

経費になりますもの。

学会と遊び、どっちがメインかわかった

もんじゃありません。

何で「美術」って必要なんだろうと思ったことがあった。

頭の中にある

昔、小さい頃、何で「美術」って必要な

んだろう、「音楽」って何で習うんだろ

うと思っていました。

算数や国語は生きていくために必要なの

は何となくわかる。

でも美術って、何で必要なんだろう。

それが最近何となくわかってきた。

「キレイだ」と思うことも大事だって

コト。

実は、ネアンデルタール人っていうのは

お肉、つまり「実なもの」が好きでした。

でも「実」だけ好きな者は結局、滅びま

した。

ワタクシたちホモサピエンスは、5万年

くらい前から明らかに「美」が好きで、

ビーズをものすごくたくさん作っていた

といいます。

こんな厳しいカンキョウの中でビーズを

たくさん作っても、何の役にも立たない

んじゃないか、そんなん、死んじゃうだ

ろうと思うものですが、ところが実際は

違った。

お肉が好きなネアンデルタール人の方が

先に滅んで、ビーズが好きなホモサピエ

ンスの方が生き残って、月まで行っちゃ

った。

これは何かというと、おそらく、ビーズ

に代表されるようなものを好む人間が、

生き残るために頭の中でいろいろ思いつ

き、まわりにまわって神とか国とかお金

とか他の動物たちが持ってないものを頭

の中で考え始めた。

そして作っちゃった。

キレイだとか不思議だとか、何かと交換

できるトカ。

これを持ったら強い。

集団の生き物ですから、これがアッとい

う間に地球上を支配したのだと考えると

、ネアンデルタール人のように「実」だ

けが大好きというんじゃなくて、「実の

ないもの」「ウソのもの」も必要なワケ

です。

教会や劇場があんなに立派な建物なのは

、「その中にいる神様や、お芝居はウソ

じゃないんですよ。信じて下さい。いる

んですよ。たとえいなくても必要なんで

すよ」と思わせているのだ。

教会や神社はストレスを消す装置?

教会の中

先日うちの奥さんが、卒業したカトリッ

ク系大学のチャペルコンサートに行って

きた。同級生と一緒に。

礼拝堂でクラッシクコンサートが行われ

たらしい。

教会とか神社って、フツーにしている

生活の「ウラ」みたいな気がします。

文化は解毒剤だとよく言われるけど、

都市が発達するといろんなストレスが

かかって、いろんなマイナス面が出て

きます。

たぶん、教会や神社はそれを消す装置。

文化って、ゴミ箱みたいな面もあるから

、都市生活の面倒なものを全部その中に

放り込んじゃう。

それが音楽や絵画なんかの催し物になっ

たりする。

脳ミソって面白くて、長い時間そのこと

を考えたり感じたりしていると、なぜか

どんどん現実感が強くなってきて、知ら

ないうちにそういう世界を作ってしまう。

ユーレイのことばかり考えていると、

ユーレイはその人の中に住みついちゃう

し、宇宙のことばかり考えていると、頭

の中も見る物全てが宇宙になってしまう。

神様のことばかり考えていると、その人

の中を神様が占領してしまう。

そして、変な現実が頭の中を占領してし

まうと、脳の中のバランスが悪くなって

しまう。

じゃあ、どうする?

仕方がないので、修正する方法は頭の中

に入ってくる全てのモノを変える。

たまにコンサートに行くのもいい。

木や山や空を見るのもイイ。

花鳥風月を見たら、ビルやアスファルト

や人間だけが全てじゃないよ、っていう

ことに気づくハズ。

ウイルスに限らず、いろんなものは変異するんです。

2本鎖のようなファスナー

もうワタクシの年では、同期や後輩たち

も出世して、教授になっていろんな大学

で活躍されている方々が多いんです。

今回、大学同窓会の記事に目を通してい

たら、後輩でうちの口腔微生物学教室の

教授になった先生が、ウイルスの変異に

ついてこう語っていました。

**************************************

ウイルスは変異しやすいと言いますが、

あらゆる生き物の核酸(DNAやRNA)は

化学的には同じモノなので、ウイルスの

核酸だけが変異するってワケではありま

せん。

では何で変異が起こるの?

答えは、ウイルスでは変異が生じた時に

そのままそれが修正されないことが多い

から、変異が起こるんです。

**************************************

ヒトや動物・植物・細菌はみな、2本鎖

のDNAをゲノム遺伝子として持っていま

す。

「ゲノム」って、親から子に生物学的な

特徴を伝える遺伝情報のこと。

でもウイルスの場合、1本鎖のDNAや

1本鎖のRNAがゲノム遺伝子になってい

る場合がある。

まぁ、仮にヒトの場合、2本鎖のうちの

1本のある部分の配列が何かの理由で失

われても、もう一方の鎖の情報をもとに

修復されます。

まぁ、チャックのファスナーのような

もの。

一方が壊れても、使っているうちに直る。

でもウイルスのようにゲノム遺伝子が1

本鎖の時、その遺伝子の一部が失われた

としたら、元の正しい配列がわからない

ので、適当な配列にされたり、離れたと

ころをただつないだりするということに

なる。

だから「修正されない」ため、変異が

起こる。

特に1本鎖のRNAウイルスは、変異が

起こりやすいのデス。

ちなみに、新型コロナウイルスはその

1本鎖RNAウイルス。

この変異はランダムに起こるので、実際

ウイルス自身が生き残れないこともあり

ますし、病原性が強くなるかもしれない

し、ワクチンが効かない変異かもしれま

せん。

今のところ問題になっているのが、新型

コロナウイルスの変異株のトゲの部分に

せっかくできた抗体が合わないかもしれ

ないということ。

まぁ、幸いにも、これまでの変異株につ

いては抗体が無効になるようなことはあ

まり起こってないようですが。

最近のコメント