マッキントッシュのアップルコンピューターワタクシが大学にいた頃だから、今から2~30年前のこと。

インターネットが初めて医局に入ってきて、マッキントッシュのアップルコンピューターがドドドーンと医局員の机の上を占領していました。

そのマッキントッシュを開発した、アップルコンピューターのジョブズとウォズニアック。

2人は20代半ばで全米有数の大富豪になりましたが、それでも彼らはジーパンにスニーカーをはいて働いていました。

ジョブズにしてもビル・ゲイツにしても、たとえ何百億ドルを持っていても、それは何百億ドルを使う「権利」を持っているようなもの。

そんな金額は絶対に使えるはずはありません。

まぁ彼らにとってお金は、ゲームスコアと同じモノであって、使うものではないという感覚なのかもしれません。

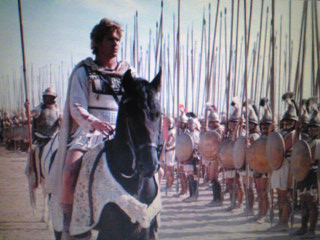

アレキサンダー大王このところ、TVニュースでは北の将軍の国の毒薬報道ばかりです。

毒はムカシからよく使われていました。

どこの国の将軍でも王様でも、食べ物にはかなり気を使っていたようです。

歴史をさかのぼれば、紀元前、アレキサンダー大王がインドに攻め入った時の逸話なのですが、地元の領主から4つの貢ぎ物が贈られました。

4つとは①絶世の美女②すべての病気を治す医者③あらゆる予言ができる占星家④くめど尽きない杯で、王様は友人の哲学者のアリストテレスから手紙をもらった。

そこに書いてあったのは、領主は王を裏切るためにその美女に毒を盛らせるかもしれないと。

原因は不明ですが、アレキサンダー大王は体調を崩し、30代でなくなり、アレキサンダー帝国は滅亡しました。

アレキサンダー帝国は世界史上では有名ですが、存在したのは実はたった十数年くらいなのです。

まぁ、王たる者は毒には十分注意しろいう教えです。

大学に入った時に、広島出身のワタクシはお気に入りの電化製品を持って札幌に引っ越してきました。

今思えば、電化製品の発電機は関東で50Hz、関西で60Hz。

ワタクシの持参した電化製品はほとんど60Hzのモノ。

規格が違います。

よくトラブルにならなかったなぁと思う。

ところで、日本で発電が始まったのが明治29年で、この時東京電灯が入れた発電機が、ドイツ製の50Hz。

翌年、大阪電灯がアメリカから入れたのが60Hzの発電機でした。

この時点で将来を見越して統一しておけば問題はなかったのですが、まぁ昔のこと、電灯がともっただけで大騒ぎになり、お互い不都合は感じないということでそのまま放置されたトカ。

Hzの違う電化製品を知らずに使うと、過熱して壊れたり火事になったりするリスクもあるので、やはり面倒です。

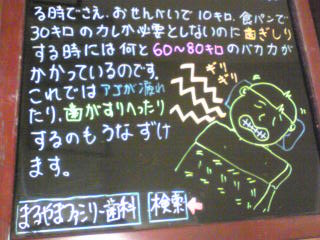

先日、あるメーカーからムシ歯・歯周病予防の薬用洗口液「コンクールF」の試供品が送られてきました。

ワタクシが医局にいた頃、歯周病の手術をした後、よく使っていました。

手術後は歯ぐきを3~4針縫うので、歯ブラシがあてられません。

そこで、オペした患者さんにこの薬用洗口液を使ってもらうのデス。

この洗口液には高い殺菌効果があります。

取説によると、殺菌成分「グルコン酸クロルヘキシジン」が最大12時間も歯面に吸着して、殺菌力が持続すると書いてあります。

使い方は、コップの1/4に水を入れてコンクールFを5滴たらし、よくかき混ぜる。

それから口の中でグジュグジュしてバッと吐き出す。

決して飲んではなりません。

このコンクールFのサンプルは、本日、まるやまファミリー歯科の待合室に置きましたので、どうぞご自由にお持ち帰り下さい。

なくなりしだい、終了です。

ツバが出なくなると、お口の中が乾燥します。

すると、皆さんおわかりのように、口の中のバイ菌が増えて、少数派のカンジダ菌が増えてきます。

ツバが出ずらいのでツバの自浄作用が落ちて、感染症を引き起こすのデス。

すると、お年寄りの方や抵抗力の落ちている人は、間違って口の中のモノが気管内に入ってしまうと誤飲性肺炎に・・・。

ツバは成人で、1日約1~1.5リットル出ます。

食物を流すだけではありません。

細菌の増殖を抑えたり、甘いお菓子を食べて口の中が酸性に傾いたのをアルカリ性のモノを出して中和させる。

また、溶けかかった歯の表面を治してくれる(つまり初期ムシ歯を治してくれる)。

さらに、これは小学校で習ったと思うのですが、アミラーゼを出してデンプンを分解、そして口の粘膜を傷つかないように保護してくれたりするのです。

ツバは何かと頑張ってくれているのデス。

イソップ童話です。

鹿が池に映った自分の姿を見て、つぶやきました。

「なんて立派な角だろう。我ながらほれぼれする。こんな角を持っているものは、他にはいない。しかし、それに比べてオレの足はなんて細くてみすぼらしいんだろう。」こうやって自分の姿に見とれているうちに、ふと気がつくとすぐ近くにライオンが・・・。

鹿はビックリして逃げ出しました。

ライオンは追っかけてきますが、鹿の足の方が速いので、少しずつ差が開いていきます。

ところが草原を抜けて木のある茂みに入りますと、鹿は角がジャマして思うように走れません。

そして、とうとうライオンに捕まってしまいました。

「何ということだ。自分の嫌っていたものがオレを助けてくれて、誇りにしていたものがオレをこんな目にあわせるなんて!そんな勘違いをするからこんなバチがあたったのだ。」イソップが活躍したのは今から2500年前の古代ギリシア時代。

読めば読むほど、深い話だなぁと感心します。

チャーチル英首相、リンカーン、・・・・・まるやまファミリー歯科に来る小学生のチビッコ達は、とても忙しそうです。

学校が終わったら塾があります。

世の中ではこれを”Wスクール”と言うそうです。

ホントに、高学年になるとチビッコたちはとても忙しそうです。

ワレワレ大人も負けてはおれません。

午前中、時間があれば集中して地道に勉強することを繰り返せば、一年の終わりには相当な知識が得られるはずです。

また、夜の友人達との交わりも、ワレワレ大人にもうひとつの知識を与えてくれます。

朝は本から学び、夜はヒトから学ぶ。

ムカシの偉人たちはどうやらそういう風にして学んでいたようなのデス。

自然に血が止まらなければ、これで止めるケガをして血が出たとしても、小さな傷ならそのまま放っておけば血は自然に止まります。

血が止まるしくみには2つくらいあります。

1つ目は血の中にある血小板、まぁ血でできたバンソウコウのようなものですが、これが傷口に集まって、傷口をふさいでくれます。

もし穴が大きくて血のバンソウコウだけでは出血が止まらなければ、2つ目の切り札、なんと血小板がまわりの血液たちに魔法をかけて、血液自体を固めてくれます。

こういうのを血液凝固っていうんですが、これは血がまわりのソシキに触れても起こるし、空気にさらされても起こります。

歯を抜いた時に、その穴ボコに血がいっぱいたまります。

そして血は止まります。

これは傷口が大きいので、2つ目の切り札、血小板が近くにいる血液たちに魔法をかけて血を固めてくれるのデス。

ちなみに、その上を切れた歯肉が伸びてきて、血餅(固まった血)を覆い、そして長い時間をかけてその中で血が骨に変わる作業が行われているのデス。

最近のコメント