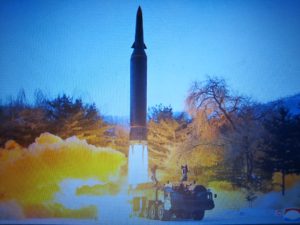

ウクライナ軍

ロシアウクライナ戦争を見る限りでは

戦車や戦闘機がきわめて安いコストの

精密誘導弾とかそういったモノでハカ

イされることがわかりました。そして、

マリウポリを見て分かるように地下要塞

が敵の侵攻を遅らせるのにかなり有効

でした。

NATO側はロシアを得をさせるカタチ

で終わらせるわけには行きません。

そして、いま、ロシアに押す力がなくな

って来ています。

1つの町に兵を集めて戦っている様に見せ

ているだけで長い戦線は十分な部隊が

いないみたい。まあ、スカスカ。

日本の戦国時代にもこんな戦い方がよく

あった。

習近平国家主席とプーチン大統領

ワタクシも30代の頃、政治家ってこん

な間違いやるの?って驚いていました。

ちゃんと行動するだろうと思って

ニュースを見ていました。

でも最近ワカッタ。愚にもつかぬことを

やったのが歴史だと。

歴史の国が亡ぶとか亡ばないとかいう

大きな事でも偉大な政治家がやちゃう

んだな、と。

ナポレオン

じゃあ何でリーダーは間違った選択を

するのか?いろんな原因があると思う

んですけれど、○ーチン大統領(仮名)

を見ている限りでは、ふと、若い頃、

彼の頭の中にこびりついていたもの

から、離れていないんじゃないかな?

と思う様になりました。

ソ連、ロシアだったら、情報機関が西側

が攻めてくるよ、というような教育を

ズッとやっていたし。

ヒトラー

まだ、そいうのが頭ん中にアル。ナポレ

オンもヒトラーも昔、ロシアに攻めてき

ましたもんね。

もしそうであれば、自分の若い頃にこび

りついていた考え方を総点検し、それを

洗い直して今のものに合わせていく習慣

が必要じゃないかな。

特に世界の運命を握っている政治家の人

たちはね。

最近のコメント