女性の横顔に老婆が。

(たぶん一番有名なだまし絵)

鏡を見る女性

本を読む女性と老人

二頭の馬歯科では全く関係のない話です。

もし関係あるとしたら、どこかの歯科医院の待合室に飾ってある”だまし絵”くらいでしょうか。

「ゲシュタルト現象」というのがあります。

全体性をもったまとまりのある構造から、全体性が失われて、個々の構成部分にバラバラに切り離して認識し直されてしまう現象をいいます。

まぁ、”だまし絵”みたいなもんです。

女性の横顔に老婆が。

(たぶん一番有名なだまし絵)

鏡を見る女性

本を読む女性と老人

二頭の馬歯科では全く関係のない話です。

もし関係あるとしたら、どこかの歯科医院の待合室に飾ってある”だまし絵”くらいでしょうか。

「ゲシュタルト現象」というのがあります。

全体性をもったまとまりのある構造から、全体性が失われて、個々の構成部分にバラバラに切り離して認識し直されてしまう現象をいいます。

まぁ、”だまし絵”みたいなもんです。

チャップリンチャップリンの言葉で、「夢と勇気とサムマネー」というのがあります。

夢を持たなきゃ人生は楽しくないので、夢を持ちましょう。

で、その夢を実現するために必要となるのが、最初の一歩を踏み出す勇気。

そして、サムマネー。

ビッグマネーがあるに越したことはないけれど、まぁみんな最初からビッグマネーを持ってるわけじゃない。

でもノーマネーじゃあさすがに何もできない。

だから、夢と勇気とサムマネーが必要なんだ、ということらしいです。

以前、小泉さんが総理だった時、国会演説でこのチャップリンの言葉を上手に引用していました。

まぁ、マネーを稼ぐ方法としては原則2つしかありません。

「労働所得」と「不労所得」。

「労働」の方は、額に汗してお金を得る方法。

「不労」の方は、脳に汗して、必死にどこに運用しようかと考えて稼ぐ方法。

ワレワレ歯医者関係者やサラリーマンの方々は、額に汗して対価を得る、コテコテの「労働所得」の方なのです。

ツバが外に出てきたワタクシの職場は口の中なので、口の中のツバを見ても、口の中の出血を見ても、なんとも思いません。

だけど、世の中の人は口の中にあるツバが外に出ると汚いと感じるようです。

何でそう思うのか考えていたら、解剖学の養老孔子先生(仮名)がこんな答えを用意していました。

チョット哲学っぽいです。

「人間は自分を『えこひいき』しているのだと考えればよくわかります。人間の脳、つまりイシキは『ここからここまでが自分だ』と自己のハンイを決めています。そのハンイのものは『えこひいき』する。ところが、それがいったん外に出ると、それまでの『えこひいき』はなくなり、自分の一部ではなくなっちゃう。だから『ツバは汚い』と感じるようになるのです。」まぁ、「ツバよ、もうお前は”自分”ではないのだから、”えこひいき”はできないぞ」ということです。

だったらウンチもシッコも同じ。

いくら自分のカラダから出たものとはいえ、ウンチを汚いと思うのがフツウ。

でもカラダの中にあるうちはその汚さを気にしません。

だって、自分の一部だし目に見えないんですから。

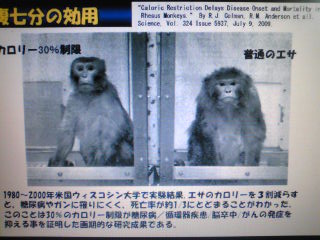

腹六分のサル(左)が、満腹ザル(右)の2倍長生きした。

1999年にマサチューセッツ工科大学のレオナルド・ガレンテ博士によって、延命遺伝子(サーチュイン遺伝子といいます)が発見されました。

その遺伝子は、お腹が「グーグー」鳴ったら”オン”になることがわかったのデス。

そういえば、有名どころでは、タモリもたけしも一日一食。

オバマ元大統領も、ビル・ゲイツも、超少食派。

その延命遺伝子をスイッチオンにするのは、カロリー制限。

まぁ、空腹感だというのです。

さらに、本来なら消化吸収に使われたはずのエネルギーが拝毒に向けられるので、細胞が元気になって病気が治癒の方向に向かうとか。

たしか戦前(第二次世界大戦前)にも、「マウスを腹八部でなくて腹六分で育てたら寿命が2倍に延びた」という報告があった。

サルでも同じ報告があった。

まぁ、老化は遺伝子の傷で起こります。

お腹が「グーグー」鳴って延命遺伝子がオンになれば、全身細胞の遺伝子に保護層ができて、攻撃性の強い活性酸素などから遺伝子を守ってくれるらしいのデス。

部屋をのぞきこむカラス(イメージ)ワタクシごとで恐縮なのですが、先日は半年前に亡くなった妻の父の6回目の月命日でした。

今回は、うちの奥さんと母さんと、親戚のおばさんの3人でお参り。

いつものように坊さんがお経をあげて帰ったあと、3人で談話していると、突然ベランダに一羽のカラスがやってきた。

低い階層にはカラスはよく来ますが、ここはふだん滅多に来ない11階。

「珍しいねぇ」と母。

しかも、そのカラス、3人が話している内容を聞いているかのように、ずっと、こっちを見てる。

誰も、「しっ、しっ、あっちへ行け!」なんて言いませんそのうち、うちの奥さん、ピンときて、「あのカラス、亡くなったお父さんじゃないか?」皆さん、顔を見合わせて、「きっと、そだね」「みんな、元気そうだな。今日もみんなで集まってくれのか?アリガトな」きっと父がカラスの姿を借りてみんなに会いにきてくれたのでしょう。

70才前に突然、ブレイク、アンパンマンまるやまファミリー歯科には、アンパンマンシリーズのぬいぐるみが所狭しと、置いてあります。

で、今日はアンパンマンの生みの親、やなせたかしさんのお話です。

やなせさん、マンガ家として独立した後、舞台の演出、詩とか雑誌の編集や絵本づくり、テレビ出演など、頼まれるままにいろんな仕事をしてきました。

でも、マンガの代表作がないままに、多くの先輩、後輩達の活躍をさびしく目で追う日々が続いた。

それでもマンガ家であることを辞めず、ギュウギュウ詰めの満員電車のように才能ひしめくマンガ界に、あきらめることなく立ち続けていた。

「俺もこのまま終わるのか」と、そんなある日、突然、目の前の席が空いた。

70才になる直前にアンパンマンのアニメ化の話が持ち込まれたのです。

それから皆さんご存知のとおり、やなせさんのアンパンマン、一気にブレイクしたのでした。

まぁ、「継続は力なり」と言いますが、あきらめないで一つのことを思いを込めてやり続けていると、ちゃんと席が空いて出番がまわってくるのデス。

途中でやめてしまったら失敗。

何年かかってもできるまでやったら、それは成功。

それにしても、1~3才くらいのそんな場所にまさかのまさか、宝物が埋まっていたとはワタクシもビックリです。

ホーキング博士車イスの天才物理学者で皆さんご存知の、イギリスのホーキング博士が昨日、3月14日に亡くなりました。

3月14日といえば、アインシュタインの誕生日。

そして「円周率の日」。

亡くなり方まで、美しい。

博士の病気、カラダの自由が次第に失われる筋萎縮性側索硬化症は、ips細胞の山中先生が研究しておられましたが、残念ながら間に合いませんでした。

博士の魂が動かないカラダから開放されて、宇宙を楽しく旅してくれたらいいのになぁと思います。

もしかしたら、博士の提唱した「ブラックホールの蒸発」を見に行ってくるワと出かけられたのかもしれません。

ちなみに「ブラックホールの蒸発」ってのは、詳しい人によりますと、「物質や光を吸い込み、成長し続けると考えられていたブラックホールが、エネルギーを放出しながら縮んで、いずれ消えてしまう」というもの。

こんな名文句をホーキング博士が残しています。

「愛する人たちが住んでいなかったら、宇宙なんてたいしたところじゃない。」

ゾウは1日14~18時間かけて、ダラダラ食べます。

人間がダラダラ食いすると、ツバが歯を修復する時間がなくなって、ムシ歯にはなるわ歯周病にはなるわ、何もいいことはありません。

ところで、ゾウの歯ってとても不思議です。

前歯はありません。

生涯60~70年の間に、奥歯が5回生え替わります。

そのしくみはとてもユニークで、今ある歯がすり減ると、その後ろから新しい歯が生える。

そして古い歯が手前に押し出されるようにして、抜け落ちるのです。

人間なら乳歯の下から永久歯が生えてきて、生涯歯はそれっきり生えてきません。

そのゾウ、5回生え替わってその歯がすり減る頃に、この世からバイバイなのです。

ペンギン歯科先週、嬉しいことがありました。

以前、札幌郊外で「ペンギン歯科」をやっていた時に来られていた患者さんが、まるやまファミリー歯科に来てくれたのです。

当時はまだ小学生でした。

今は中央区の高校に入学したので、家族で引越してきたとのことでした。

「先生の名前を見つけて、いつか行こうと思っていた。」こういう時は、月並みですが、ホントウに嬉しいものです。

歯医者をやっていてよかったなと、素直に思いました。

以前、斉藤二人さん(仮名)という有名な大商人が、「また今度ね」とか「また来週」とか「また寄るね」というように、『また』がつくようになれば商売が繁栄するんだよなんてこと言っていましたが、ホントにそうだなと思いました。

「また」行きたくなるような歯医者さんを目指そうと思う。

アンパンマンが来て、笑顔が戻った昨日は3月11日。

テレビでは、どこの局も、7年目を迎えた東北大震災の特集をしていました。

ワタクシの誕生日も3月11日。

恐れ多くも、東北大震災の日に重なってしまいました。

それはいいとして、東北の大震災から3日後、あるラジオ番組に「アンパンマンのマーチを流して下さい」というリクエストが届きました。

早速放送したところ、震災にあった子どもたちが、ラジオに合わせて大コーラスを始めました。

それを見た大人たちは、涙を流して感動。

それからラジオ局は連日、この歌を流したといいます。

また、震災で大きなショックを受けて全く笑わなくなってしまった子どもたちが、アンパンマンのポスターを見て笑い出し、それを見たお母さん達も泣き出した。

やなせたかしさんがつくった唄、「アンパンマンのマーチ」や彼の生み出したアンパンマンが、こんな非常事態の時に、震災にあった人たちに愛と勇気と希望を与えてくれたのでした。

最近のコメント