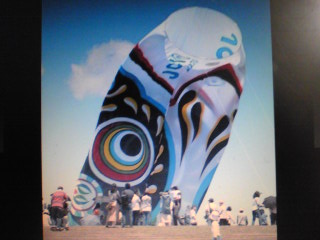

5月5日は子どもの日でした。

埼玉県では、全長100メートルもある鯉のぼりが、クレーンで高さ100メートルまつりあげられました。

鯉のぼりと言えば、そもそもの始まりは江戸時代。

町民の江戸っ子が男の子の成長を願って、鯉のノボリを立てたのでした。

”鯉”は、皆さんご存知の中国の故事、「登竜門」からとった。

黄河の中流にある登竜という渓谷は、谷のような急流。

この渓谷を登りきると、鯉は竜になるという伝説があります。

鯉には、子どもの将来の希望が込められているのデス。

5月5日は子どもの日でした。

埼玉県では、全長100メートルもある鯉のぼりが、クレーンで高さ100メートルまつりあげられました。

鯉のぼりと言えば、そもそもの始まりは江戸時代。

町民の江戸っ子が男の子の成長を願って、鯉のノボリを立てたのでした。

”鯉”は、皆さんご存知の中国の故事、「登竜門」からとった。

黄河の中流にある登竜という渓谷は、谷のような急流。

この渓谷を登りきると、鯉は竜になるという伝説があります。

鯉には、子どもの将来の希望が込められているのデス。

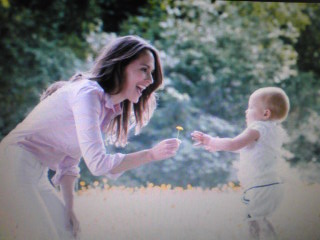

妊娠してブラッシングがおろそかになると、通常よりもバイ菌の増えるスピードが早くなって、歯肉炎になります。

歯肉炎は、バイ菌の数を少なくすることで解決します。

それはいいとして、口はあらゆるものを栄養として取り入れるのが仕事。

多少腐っていてもアクを含んでいても、食べられるものは何でも飲み込んでしまう。

ふだんはそれでよいのですが、妊娠中はお腹に大切な赤ちゃんがいます。

赤ちゃんは無抵抗で、もし毒が入ってきたら、死産になったり奇形になったり、大きな問題を起こしてしまう。

だから妊娠中は毒やバイ菌のような外敵に対して、過剰に反応します。

ご飯や魚がちょっと生臭いだけでも、お腹の赤ちゃんを守るために吐き気をもよおしてくれる。

で、怪しいものをカラダの中に入れない仕組みができているのです。

「つわり」の理由はまだまだ謎なのですが、怪しいものをカラダの入口で排除するのが理由のひとつのようです。

壁に掛けた「赤い電話ボックス」の額縁

拡大図診療室の壁の飾りが変わります。

冬までは、「大通公園のホワイトイルミネーション」を飾っていましたが、もう春。

気分を入れかえて、ロンドンにある「赤い電話ボックスとビッグベン」のブリキ版にすることにしました。

このブリキ版の絵は、昔、コマーシャルとして使っていた広告を、ブリキ版の絵として再生したもの。

アンティーク雑貨の店で購入しました。

スタッフと一緒にああだ、こうだとしゃべっているうちに、「このブリキ、もっと大きく引き伸ばしてみてはどうだろう?」とか「額縁に入れてみたらもっと引き立つのでは?」ということになり、さっそく隣のセイコーマートに行って、拡大コピー。

そして額におさめました。

それで完成したのが、上の写真。

主役になるはずだった本物のブリキ版「赤い電話ボックス」は、受付のスミにひとりさみしく立てかけてありますので・・・・。

(写真の曜日は火・水の誤りです)5月1日(火)、2日(水)につきましては、まるやまファミリー歯科はお休みをとらせていただきます。

ところで、今週末から大型連休に入ります。

街の中でずっと暮らしていた方は、久しぶりに自然に接してみてはいかがでしょうか。

「何かあった時、そんな時は人間がイシキ的に作らなかったものに向き合えばいい」と、解剖学者の養老孔子(仮名)さんが以前言っておりました。

まぁ、1日10分でもいいから、自然のものを見るようにしなさいということです。

「それでどうなるの?」と聞かれても、「見ればわかる」としか言いようがありません。

歯科とは全くかけ離れたブログです。

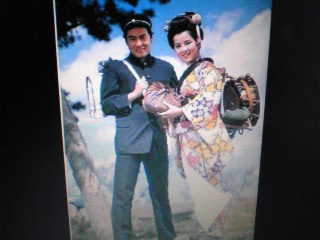

ただの映画感想文。

先日、川端康成原作の「伊豆の踊り子」の映画をみました。

「伊豆の踊り子」と言ったら、川端康成の出世作。

青春文学の最高傑作。

主演は吉永小百合と高橋英樹。

50年以上前の作品です。

このお話は、川端康成が本当に体験したことを、数年後に思い出して書いた作品。

大学教授となった主人公が学生だった頃を回想するシーンから始まります。

映画はほぼ原作どおりでした。

伊豆の踊り子だから、ロケ地は伊豆。

最後の場面は主人公が出発の日、踊り子は見送りに来れないと思っていたのですが、船乗り場に着くと踊り子が遠くの方で一生ケンメイ手を振ってくれていた。

そこでおしまいなのですが、「伊豆の踊り子」ファンとしては、その後二人はどうなったのか知りたい。

そして、踊り子の子孫は今どうしているのか、そんなのも気になります。

いつか「踊り子コース」を歩いてみたいと思う。

明治初期の郵便箱うちのスタッフに、「明治のはじめ頃は郵便ポストの色は黒かったんだよ」という話をしたら、先生、その話、ブログに書いて下さいというんで、リクエストに応えて書くことにしました。

バカバカしい話なんですけど・・・。

郵便ポストは、ドイツやフランスでは黄色、ロシア・アメリカでは青、中国・アイルランドは緑と、まちまちです。

日本も明治の始めに郵便が始まった頃は黒でした。

でも当時、 街灯がなくて、夜は真っ暗。

郵便ポストがどこにあるかわからなかった。

当時は「郵便ポスト」という表示じゃなくて、「郵便箱」と書いてあって、その「便箱」という部分が薄暗がりではなぜか「便所(小便用)」と勘違いする人が続出。

ずいぶん男性が並んだそうです。

でも、どうやって用を足したらいいのかわからない。

そんなんで評判を落としたもんだから、1901年から、遠くでもよく見える赤がいいだろうということになり、日本では郵便ポストの色は赤色に統一されたのです。

でも、すべてのポストが赤というわけじゃない。

速達用は青、国際郵便は黄色ですので・・・・。

5~6年前、こんな蓄音機を置いていた診療中、不思議な電話がかかってきました。

うちのスタッフが何やら、話し込んでいます。

何か困っている様子。

どうしたの?と聞くと、まるやまファミリー歯科で蓄音機を売っているとネットに出ていて、それを欲しいという人がいる、そう言うのです。

そこでスタッフが、「うちでは蓄音機なんか売っていませんよね」とワタクシのところに確認しに来ました。

「売ってないよ、ココ歯医者だからねぇ。

もう一度確認してもらったら?」で、その旨を電話で伝えると、そのお方、「確かに載ってたんやけど。そのうち注文が殺到するでぇ~」その方がそう言われているので、おそらくネットに出ていたのでしょう。

考えてみたら、うちの歯医者には5~6年前に確かに蓄音機がショーウィンドウに飾ってありました。

でもそれは4、5年前に撤去済み。

もちろん販売していたのではなくて、飾っていただけ。

まるやまファミリー歯科のホームページに載っているのは、ちょっと古い写真です。

電話をかけてこられた方は、もしかしたらそれをご覧になったのかもしれません。

ハプスブルク家の人々解剖に詳しい人が言ってた話です。

オーストリアの王家ハプスブルク家の人の埋葬方法は、死体から心臓だけを取り出して、わざわざ銀製のケースに入れられて教会に収めるというものでした。

おそらく当時あった心臓信仰、まぁ、心臓に魂が宿っているという考え方です。

で、歴史書には、誰が解剖したかは書いてありません。

主語がなくて、「かくかくしかじかの方法で埋葬された」と書いてあるだけです。

主語がないというのは、ちょっと不自然。

でもそういう時の主語は、「It」。

「It rains」(雨が降る)とか。

このItは何を指しているかというと、「自然」。

人間の外にある存在、まぁ「世間の人」ではなかった。

韓ドラでいう「賤民」。

日本なら江戸時代のエタ、非人です。

彼らは歴史的に大きなことをしても、主語にはなれなかったのです。

LEDの「OPEN」

イングランドの赤い電話ボックス(イメージ)先日、札幌新道、伏古インターチェンジ付近にあるお店、オフィス・アクティブに行ってきました。

巨大リサイクルショップです。

時々おもしろいものが置いてあります。

「面白いものを置くと、おもしろい考えが浮かぶ」と、たしか歯科の2階のファッションデザイナーさんが言っていたなぁ。

まるやまファミリー歯科の診療室にある電飾”OPEN”(写真)も、ここで見つけました。

5階のエステの先生んとこでも同じ「OPEN」が、窓辺でキラキラしています。

過去には、イングランドにある「赤い電話ボックス」(写真)が置いてありました。

まるやまファミリー歯科をつくる際に、買おうかどうか迷いましたが、狭くなるので買いませんでした。

今でもあれは惜しいことをしたなと思っています。

リサイクルショップの商品は、有る時に有るだけです。

たくさんの商品があっても、デパートと同じで、ホントウに欲しいものはなかなかないですねぇ。

ムンクの「叫び」小学生も楽しい春休みが終わって、ドキドキの1学期が始まりました。

ところで、小学生のあるテストで「雪が溶けると何になる?」と問われて、「春になる」と答えた子どもがバツをもらった、そんな話を聞いたことがあります。

理科の問題をつくった先生は、「水になる」と答えてほしかった。

だけど、素晴らしい感性です。

ブラボーと言いたい。

こんなのもあります。

「(ムンクの『叫び』を示し、)この絵はどんな様子が描かれているか」と問われ、その答えが、「今日は(夏休み最終日の)8月31日だと気づいた」。

これまたすばらしい。

テストでは不正解だけど、社会に出たら大正解。

学校のテストなら大体答えは1つに決まっているんだけど、社会に出たら答えはひとつじゃあありませんもの。

最近のコメント