C国

C国は無視できない国なんです。何でか

と言うとでっかいから。1つ間違える

と日本は呑み込まれてしまう。シッポを

振って近すぎてもダメ。呑み込まれず、

遠ざかりすぎていがみ合っても困っちゃ

う。その間合いの難しいのがC国。C国

との関係を間違うと死活問題です。

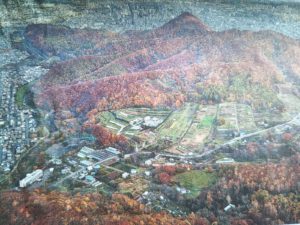

A国

今のC国は弱っちいですよ。将来、わず

か15年、20年先にはC国軍の実力はA国

軍の実力を抜く可能性が高いんですよ。

そうなったら、C国とやっても日本は負

けます。C国は何でも大きいから無視出

来ないんですよ。だから日C問題は重要

です。C国は近所付き合い程度が一番イ

イんですよ。

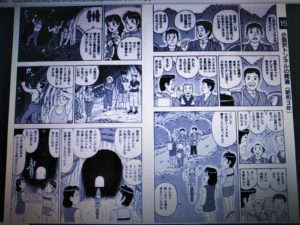

C国には

『どうも、どちらへお出かけですか?』

『おでかけですか?』

そうすると

『ええ、ちょっとそこまで。』

って言うんですよ。

『ええ、ちょっとそこまで!』

『ああそうですか、じゃあ気をつけて

どうぞ!』

『ああそうですか?気をつけてどうぞ!』

って言うんです。この会話、何の中身も

ない会話なんですよ。

『お出かけですか?』

当たり前だろう。出て行ってんだから

お出かけに決まってるでしょう。

『どちらまで?』

あんまり細かく答えられても、向こうだ

って困ります。

あんまり詳しく答えられても、向こうだって困ります。

『ちょっと、近所のまるやまファミリー

歯科さんまで行って、右から2番目の詰

め物を詰め直してもらうんですけど』

とか言われたら、そこまで言わなくって

いいよ、って話ですから。どうでもいい

話ですね。

『近所のまるやまファミリー歯科で詰め物を』

だから、聞いている人も聞きたくって聞

いてんじゃないって分かっているから適

当にあしらえればいいんですよ。そこで

『ちょっとそこまで』

って言うんですよ。そうしたら

『ああそうですか?』

と何か理解したような雰囲気になる。

『それじゃあ気をつけてね。』

『それじゃあ、気をつけてね!』

というね、そういう言葉の往復をすると

何となく仲のいい、あそこの奥さんとは

すごく仲がイイみたいな空気になるじゃ

ないですか。この程度ですよ。C国とは

ね。

【続く】

最近のコメント