ニチニチ草は抗がん剤の有機化合物を作る

地球上の生物で一番たくさん毒を

作っているのはヘビやサソリ、

フグなどの動物じゃなくて、

実は被子植物。

彼らはあざやかな花を咲かせる。

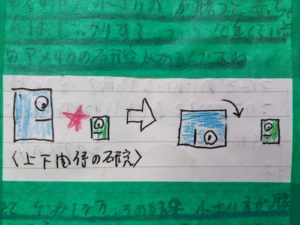

裸子植物は風任せの受粉。

でも被子植物の多くは花で昆虫を誘い

花粉を運ばせて受粉。デモ、

こうした生存戦略をとったゆえに

数十万種の有機化合物を作らねば

ならなかった。

それには2つの理由があって、

1つは受粉を手伝ってくれる昆虫や

動物をひきつける為、有機化合物を

組み合わせて花の色や香りを作った。

もう1つは、自分が昆虫や動物に

食べられてしまわないように

毒を作った。被子植物はこうした

毒の作用や苦味で天敵を撃退。まあ、

美しい花には毒がありますからねえ。

でも、人はその毒を巧みに利用し、

クスリに変えました。

ワタクシが驚いたのは観葉植物として

気軽に栽培される、カワイイ名前の

ニチニチ草。よくホーマックに行って

買ったものデス。

この花が作る有機化合物の毒には細胞

分裂を抑制する作用があるんです。

ガン患者のカラダに抗ガン剤として

ニチニチ草が作った有機化合物を適量

投与する。すると、真っ先に毒性が

効くのが過剰に細胞分裂を繰り返して

増殖するガン細胞。その結果、増殖が

抑えられていく。

デモ、正常な細胞にも毒性は働きます。

それが脱毛。毛根も細胞分裂が早いため

その増殖が抑えられて脱毛になる。

何もニチニチ草は悪気があって脱毛して

いるんじゃありません。ヒトは副作用だ

というけれどニチニチ草にとっては

細胞分裂を抑えるっていう自分の仕事を

只、ただ、黙々とやっているダケ

なんです。

最近のコメント