アナログレコードプレーヤー

まるやまファミリー歯科では、B.G.Mの

音源はCD。

音楽の世界では、音質の話題はいつの

時代も尽きないのですが、ワタクシは

アナログレコードに比べて、CDの方が

高音質だと思っていました。

たぶんそれが世間の常識。

何しろ、CDだとプチプチいうスクラッチ

ノイズも無いし、無音はどこまでも無音

だし、溝の劣化もありません。

でもいくら高音質だといっても、所詮

歯医者さんの診療室。

ユニットを寝かせる音は「ウィーン」と

鳴るし、ポットのお湯は「ピーッ、ピー

ッ」早く来いと催促するし、突然「プル

ルーン、プルルーン」と電話はかかって

くるし、スタッフの足音はドタドタする

し、歯を削る音は子どもイヤな「ウィー

ン」だし、滅菌装置も“止めてくれ~”と

ピイピイ鳴るし、おまけに待合室ではア

ンパンマンの遊具がピコピコ物音を立て

ておる。

CDがいくら高性能だといっても、うち

ではその力がちっとも生かしきれており

ません。

ところで、CDは超高周波音をカットし

てありますが、レコードは超高周波音も

入っています。

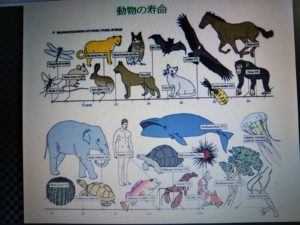

超高周波音(高音成分)は自然界に多く

あって、川のせせらぎや鳥のさえずり、

草木のざわめきなどに含まれています。

レコードを聴いたらぽっかぽか暖かくな

ってきたとか、気持ちよくなってきたと

かよく言いますが、どうやらアレ、耳で

音をとらえているだけではないらしい。

先日BSの「ヒューマニズム」っていう

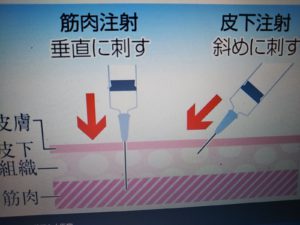

番組を見ていたら、皮フも音を聴いてい

ると言っていた。

例えば軽く身体をマッサージをする。

すると血行が促進される。

それは皮フの細胞が血管を広げて、一酸

化炭素を合成して出しているからだ。

超高周波音を出すと、マッサージと同じ

ように皮フに働きかけて、一酸化炭素を

作り出して血管が広がり、血流がよくな

る。

その結果、何かポカポカ暖かい気分にな

ってくるトカ。

もうひとつおまけがあって、超高周波音

は快楽ホルモンのオキシトシンをつくっ

ていい気分にしてくれるらしい。

つまり、レコードのような超高周波音の

入っている装置を使ってモーツァルトの

ようないい音をパンツ一丁のハダカで聴

けば、皮フに一酸化炭素がビュンビュン

できて、それが血管を広げてくれるから

カラダがポッカポカになり、おまけに快

楽ホルモンのオキシトシンがつくられる

から、いい気持ちになるっていうワケだ。

最近のコメント