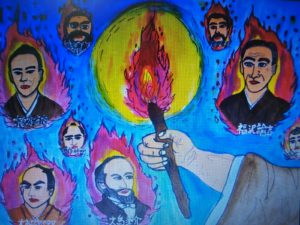

洪庵のたいまつ

ここ数年、新型コロナウイルスが

パンデミックを起こしましたが、

200年くらい前の幕末にも日本では

コレラがはやりました。

コレラ治療に取り組む医師はひどい時は

3人に1人、4人に1人が亡くなったトカ。

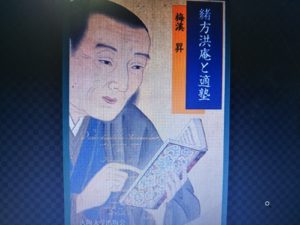

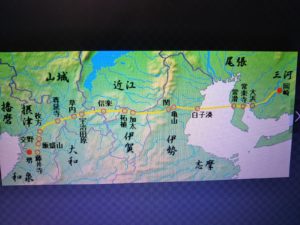

当時その治療に当たっていた緒方洪庵は

、『世の為、人の為』と自分の技術を

ヒトの命を救う為に使いました。

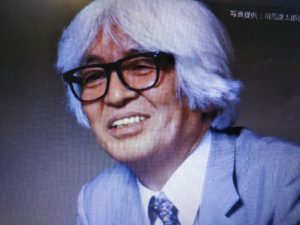

その緒方洪庵にスポットライトを当て

て、司馬遼太郎(歴史作家)が、小学校

国語5年生以下向きに『洪庵のたいま

つ』というエッセイを書きました。

このエッセイ、軍人でもなければ、

政治家でもない一人の医者の紹介

大阪に適塾を開いた緒方洪庵の話です。

洪庵は自分自身が西洋の医学を学ぶだけ

じゃなく、西洋医学や言葉や考えを多く

の弟子たちに教え、日本の明治を開く

ことに繋げた人物。

緒方洪庵

自分の灯したたいまつの火を一つずつ

弟子へ渡す。例えば、政治家から学問

の道に進んだ福沢諭吉や、村医者出身

でありながら、長州藩の軍事責任者に

なって、幕府軍にボロ勝ちした、

大村益次郎にたいまつの火を渡して

行きました。

司馬遼太郎はそんなたいまつを小学生に

受け取って欲しいという気持ちで

『洪庵のたいまつ』を書いた。

司馬遼太郎(1923~1996年)

洪庵から受け取ったたいまつが、いろ

んな分野の弟子たちに受け継がれ、日本

の未来を明るく照らしてくれたのよ。

まあ、手塚治虫のマンガもそうだけど、

司馬遼太郎の歴史小説も、読み手の人生

をより良くし、また、読んだ人間が作る

社会も良くしたいという強い思いが

伝わって来るノダ。

最近のコメント