保育園の先生たちに導かれて、りーぶる保育園の子ども達がやって来ました。

先日は近所のりーぶる保育園の歯科検診

でした。りーぶる保育園はもう7~8年前

からご縁があります。りーぶる保育園は

まるやまファミリー歯科の徒歩圏内なの

で散歩がてらに来てくれます。

子供たちのお世話をするうちのスタッフ(左側にいるS藤さんとK沢さん)

誰かが言ってたんだけど,まるやまファミ

リー歯科の前の道が散歩コースになって

いるらしい。

まるやまファミリー歯科の前の道は保育園の散歩コースになっています。子供たちはアンパンマンのぬいぐるみに挨拶してくれるんですよ。

その日は朝から待合室がにぎやかでした

。その日はクリスマス前の歯科検診とい

うこともあって、待合室はクリスマス仕

様でした。

検診は一人10秒以内でパッと口の中を診

る。長く口を開けていると、いろいろあ

るんですよ。上手にお口を開けてくれた

子にはアンパンンのシールを選んでもら

います。もちろん上手に出来なかっに子

にも選んでもらいますよ。

アンパンマンシールが次々と子供たちのものになりました。

そしてもう一つ、おもちゃの宝箱も用意

してあります。せっかく歩いて来てくれ

たのですから、ただで帰すわけには参り

ません。宝箱の中身を選んでもらう。そ

して診療室をアンパンマン仕様にしてお

くと、0~3才児の子ども達は喜ぶんで

すよ。

おもちゃの宝箱もどんどん無くなりました。

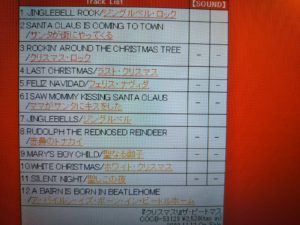

もちろんB.G.M.はクリスマスシーズンだ

けど、アンパンマンの歌です。0~3才児

はクリスマスよりもアンパンマン。アン

パンマンの生みの親、やなせたかしさん

には感謝・感謝です。

『アンパンマン』の生みの親、やなせたかし氏

ワタクシ思うのですが、ひょっとして、

『アンパンマン』って、『お母さん』の

ことではないでしょうか?赤ちゃんが泣

けば、ミルクや母乳を与える。母乳は血

液だから、顔の一部ならぬカラダの一部

です。

『アンパンマン』って、『お母さん』?

さらに子供が泣けば、スグに飛んで行き

、昼であろうが夜であろうがスグ起きて

、布団をかけなおす。お母さんは子供を

守る為に、昼夜関係なく、助ける準備が

出来ているのです。

子供が泣けば、スグに布団を掛け直します。

アンパンマンも言っています。『困った

ことがあったら、いつでも呼んでね!』

ってね。赤ちゃんはまだ言葉が完成して

いないので、困ったことがあれば、泣い

てお母さんを呼ぶんですよ。お母さんは

飛んで来る。ほら、まるでアンパンマン

みたいでしょ。こんなマネ、到底父親に

は出来ませんよ。グーグーよ~寝ておる

。スミマセン、また話が脱線してしまい

ました。

バイバイ

おしまい。

最近のコメント