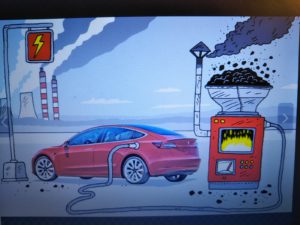

中国人は、資産を金(ゴールド)で持つ人が増えている。

世界情勢が不安定になればなるほど、金

の価格が上がります。インフレになれば

なるほど、金の価格は上がる。経済危機

が起きれば、これも金の価格が上がる。

戦争が起きれば、これまた金の価格が上

がる。戦争のリスクを考えると金が上が

る要素しかないんです。

中国は今、不動産不況だから不動産で持つなんて、ちょっと怖くてできない。

今、ほら中国、金に釘ずけですって。中

国人が金を買いまくっています。だって

人民元なんて使えないでしょう。中国元

なんて、いつ紙っぺらになるかワカラナ

イ。しかもATMからフツーに偽札が出て

来るんですから。もう人民は人民元の紙

幣なんて、だれも信用していません。

中国ではATMから偽札が出ることがよくある

中国の人民元の偽札

もともと中国人って華僑。やっぱり現物

です。金は中国人、みんな大好きで、宝

飾店は去年から客足途切れず。不動産不

況だから、不動産なんかはチョット怖く

てできない。だったらもう安全資産です

。中国の不安が高まれば高まるほど、み

んな金を買い始めます。

中国人は不況になれば、皆、金を買い始める

今年の中国のGDPは4,6%と言ってます

けど、この世で信じられないモノは、中

国による統計と石で出来た生卵。で、ち

ょっと見識のある人ならば、誰だってこ

の数値、もっと低いだろうと思っていま

す。校内大会なのに、全日本選手権とか

言ってるのと一緒。

校内大会なのに

全日本選手権だと言っているのと同じ。

この前、ソ連が崩壊した時、統計を見て

みたらビックリしました。数値があきれ

るくらいデタラメだったんです。共産主

義国にはよくある話で、民主主義国とは

違って、審議する機関がないですからね

え。

共産主義国には数値の違うことがフツーにある

最近のコメント