イギリスの科学雑誌『ネイチャー』に載って忙しくなった茂呂さん

【続きです】

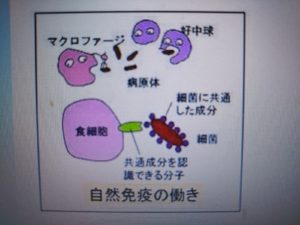

茂呂さんたちが、この細胞を見つけるま

では、自然免疫というのはマクロファー

ジとか樹状細胞という大きな免疫細胞が

食べるというお仕事をするのが、自然免

疫だと言う風に思われていました。でも

、『ILC2』は食べない細胞だった。

それまで、自然免疫は食べる細胞だと考えられていましたが、茂呂さんの見つけた自然免疫『ILC2』は食べない細胞だった。

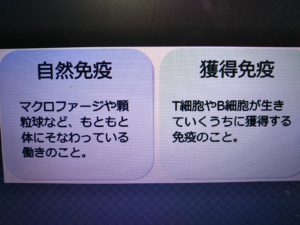

従来の認識は『自然免疫は食べるのが仕

事』。新たな認識は『自然免疫にも指令

を出す系統がいる』。アレルギーの世界

では獲得免疫が主役で自然免疫はワキ役

だと考えられて来ました。

アレルギーと言う病気自体が杉や食べ物

にしろ、間違って認識するのは獲得免疫

だけなので、自然免疫というものは抗原

(アレルギーの原因)を間違って認識でき

ないので、あんまり関係ないだろうと考

えられて来ました。自然免疫も主役の1

つであったということです。

寄生虫がいる時に『ILC2』がドンドン

活性化してくれて、粘液を出すってこと

は、寄生虫を排除するためにはとてもい

い事ですが、これがですね、同じメカニ

ズムが花粉のようなアレルゲン(原因物

質)が入って来た時も、粘液を増やすこと

が起きていたんですよ。

寄生虫の代わりに花粉が入って来ても自然免疫『ILC2』は寄生虫と勘違いして、せっせと粘液を増やすんですよ。

まさに『ILC2』はカラダの粘液に侵入し

てきたものが、寄生虫でなく、花粉の場

合も、その刺激によって危険シグナル

『IL‐33』が放出されると自動的に活性化

。寄生虫侵入と同じ状況を作ってしまい

花粉を追い出すために、せっせと粘液を

増やす。これがアレルギー反応となって

現れるのだ。

寄生虫の代わりに花粉が来ても、『寄生虫が来やがった!』と勘違いして、寄生虫を体外に追い出すために、せっせと粘液を増やすんですよ。

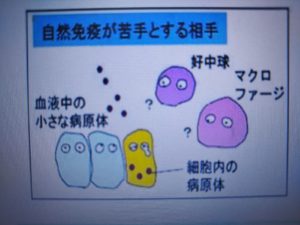

相手が何か明確にわかってないのに危険

信号を受け取っちゃいますからね。まあ

、それが自然免疫のおバカさんなところ

です。

『寄生虫か何か知らないけど、何かが来たので何とかしなくちゃ!』と思って、粘液を増して体外に追い出す。

『ILC2』というう細胞は『I‐L33』が出

てくると、『あっ、何かしなくちゃ!』と

いうことで、鼻水とか咳とか痰とかが出

て来る。まあ、清潔な環境に少なくとも

免疫はついって行ってない。

免疫は清潔な環境には少なくともついって行ってない。

有名な論文だと、牧場で牛とか馬とか草

原もあって、そういう所で育った子とい

うのはアレルギー疾患の発症率が物凄く

低いってのはどの国でも言われているこ

とです。

牧場や不衛生な環境で育った子供たちはどこの国でもアレルギーの発生率がもの凄く低いんです。

まあ、アレルギーになりにくい体質って

のは、子供の時にきちんとかかるべき病

気にかかったトカ、そういうことなんで

すよ。

子供時代にきちんとかかるべき病気にかかった子はアレルギー疾患になりにくいんですよ。

おしまい