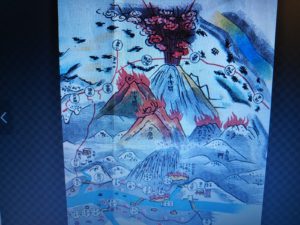

浅間山大噴火と前年の凶作が合わさって天明の大飢饉

【続きです】

でも、『黄表紙』で新たな展開を始めた矢

先、天明3年(1783年)7月、浅間山の大噴

火、前年からの冷害により、凶作が深刻

化。およそ30万人の餓死者が出た。これ

が天明の大飢饉。で、老中の田沼意次が

辞め、新たに松平定信が老中に就任。

定信が出したのが、質素倹約。ぜいたく

禁止が武士だけじゃなくて、町人まで徹

底的に行われた。

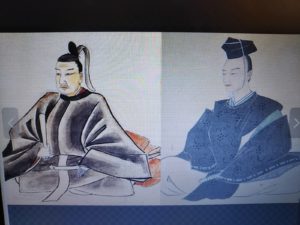

松平定信(左)と田沼意次(右)

まあ、これには狙いがあって、結局、農

民がどんどん江戸に出て行くと、農村が

ガラガラになってしまう。それから江戸

にはいろいろな娯楽がある。だから、一

回江戸に出たらもう戻りたくない。する

と、年貢も思う様に取れなくなってしま

う。飢饉の影響もあって、多くの農民が

江戸に流入。農民を田畑に帰し、これま

で通り、年貢、米を作らせるには、江戸

が魅力的な町であってはならない。定信

はそう考えた。

農民がみんな江戸に向かうと、米を作る人が減って年貢(税収)が減る。

そんな世相を題材に、蔦重は狂歌仲間に

黄表紙が出せないか、執筆を持ちかけた

。その一人が恋川春町。

恋川春町

彼は『オウム返し文武二道』を描いた。

舞台は平安初期。醍醐天皇を補佐する菅

秀才は兵を鍛え直す為に、源平時代から

源義経、源為朝、室町時代から小栗判官

を呼び出し、指導を依頼する。

『しかし、私たちはずっと後の者ですが

、宜しいのですか?』

『ここは黄表紙の世界だから、気にする

でない!』

『オウム返文武二道』源義経・源為朝・小栗判官門人の武芸の稽古。

こんな感じで黄表紙はドンドン売れた。

しかしですよ、『オウム返し文武二道』

を描いた恋川春町は急死。幕府から出

頭命令が出ていたので自決したという

ウワサなんですよ。今みたいに民主主

義じゃないですから、本を出すのも命

がけだったんですね。

おしまい