『耕書堂』

江戸の田沼時代は商人にとってイイ時代

でした。名編集者の蔦屋重三郎は34歳の

時、日本橋通油町に『耕書堂』と言う店

を構えました。

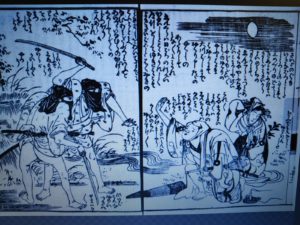

『黄表紙』は現代のマンガのルーツ

ところで、蔦屋重三郎って名前は一般名

みたいなもんで、養子として引きとって

貰った家の家号が蔦屋。蔦屋って言う苗

字は当時そこら中にありました。今のど

こにでもある田中さんみたいなもんです

。重三郎の重は、お父さんの名前が重助

で、3番目に生まれた男の子なので、

重三郎。

NHK大河『べらぼう』の蔦屋重三郎

まあ、それはいいとして、蔦重は吉原の

小さな貸本屋から一流どころと肩を並べ

る版元に成長したんですよ。で、その頃

、蔦重は江戸で流行していた狂歌を詠む

仲間と親交していました。武士から町人

まで幅広くね。

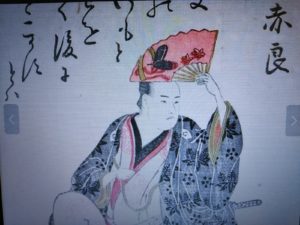

例えば、四方赤良(よものあから)、この

人武士の大田南畝(なんぽ)と言う人で幕

府勘定方の役人。

四方赤良は幕府勘定方の武士・大田南畝

手柄岡持(てがらのおかもち)、酒上不ら

ら(さけのうえのふらら)も武士。

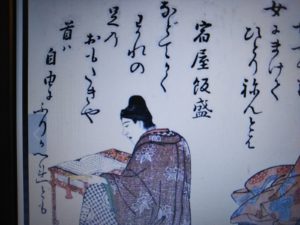

宿屋飯盛(やどやのめしもり)は町人で旅

館の主人。

宿屋飯盛は町人で旅館の主人

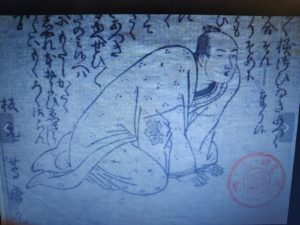

そして、蔦唐丸(つたのからまる)、これ

が蔦屋重三郎の狂歌師としてのペンネー

ム。

蔦唐丸は蔦屋重三郎の狂言師のペンネーム

身分の差を越えて交流する狂歌仲間。そ

こで、優れた文才の持ち主と出会った、

蔦重は彼らに執筆を依頼するようになっ

たんです。

当時、蔦重が出版に力を入れていたのが

『黄表紙』。絵を中心に余白に洒落や風刺

を効かせた文章をつずった絵物語。現代の

マンガのルーツなんですよ。

【続く】