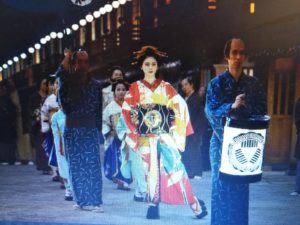

吉原で夕刻になると『花魁道中』が始まる。

【続きです】

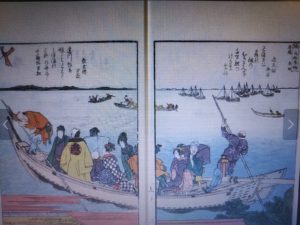

まあ、蔦屋重三郎は人江戸時代の視覚文

化を広めた人ですよ。浮世絵・黄表紙・

狂歌絵本とか見て楽しめる本を出版しま

した。みんなが楽しいと思うものを具体

化して、工夫してプロデュースする能力

に長けた人で、面白いだけじゃなくて、

時代を越えて普遍的で魅力のあるものを

造ったんですよ。

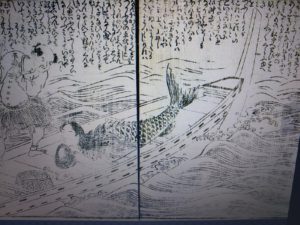

山東京伝の黄表紙『浦島太郎に捨てられた人魚が貧乏男に釣り上げられる』

狂歌絵本

蔦重の生い立ちなんですが、7歳の時に

両親が離婚して天涯孤独の身になってし

まった。その重三郎を養子として引き取

ってくれたのは、吉原(東京の台東区に

あった幕府公認の遊郭)で、蔦屋の屋号

を持つ喜多川家。ここは客を遊女屋へ案

内する引手茶屋を営んでいました。

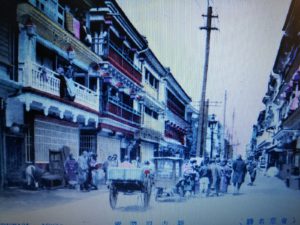

江戸幕府が許した管理遊郭『吉原』

吉原って、もともと江戸に幕府が開かれ

て、間もなく創設を許された管理遊郭で

それから150年程経って、大名や豪商、

江戸の名士が集う社交場になっていまし

た。

『花魁道中』の一場面・NHK大河(べらぼう)

そんな客をもてなすために、店は遊女た

ちに、読み書きや楽器の演奏、茶の湯や

和歌など高い教養を身に付けさせました

。でも遊女たちの多くは親の借金のカタ

として身売りされて来た女性たち。自由

を奪われ、過酷な労働の末、年季が明け

る前に命を落とす者も多かったらしい。

親の借金のカタとして身売りされてきた女性達

名編集者の蔦重は吉原の文化が薫る光の

部分と遊女たちに悲惨な運命を背負わせ

る影の部分を見て育ったんですよ。

おしまい