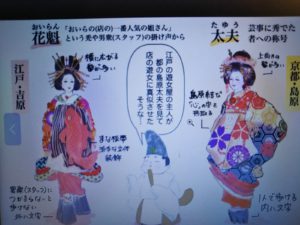

江戸・吉原の『花魁』は京都・島原『太夫』の進化系?

今日は、江戸時代の『吉原』の話です。

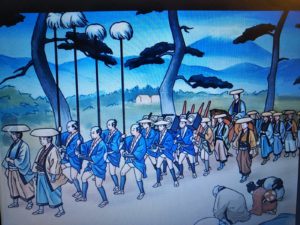

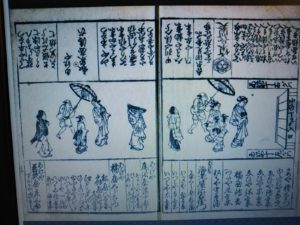

いろんなものが参勤交代か何かで江戸に

流れて来る。で、そのメインカルチャー

を見ながら、サブカルチャーの江戸文化

をつくる。まあ、蔦屋重三郎(蔦重)は江

戸の文化の質を見事に上げたのかなあと

思う。

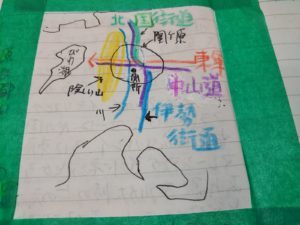

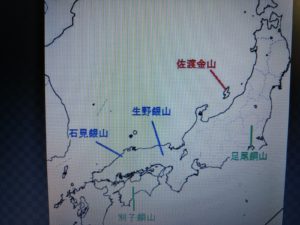

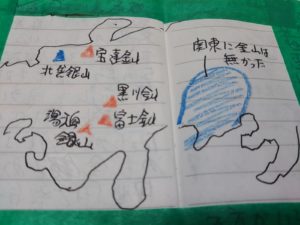

『参勤交代』

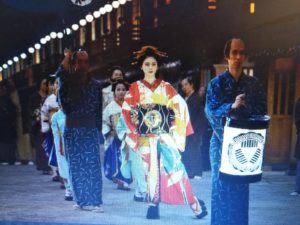

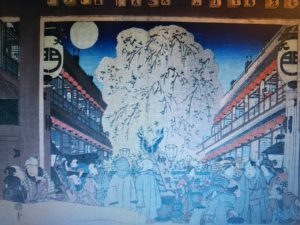

吉原っていうのはここは日常とかけ離れ

特別な空間。お祭りっていうのは神事だ

たり、そういったモノを持たなきゃいけ

いけど、吉原の中では、いつでもそうい

感覚に浸れることができた。まあ、誰が

仕掛けたのか、スゴイ演出or装置。

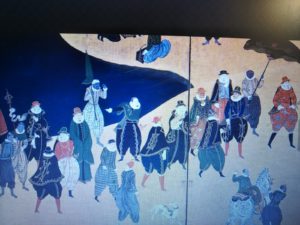

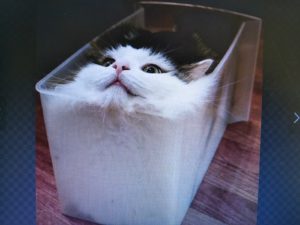

花魁道中。NHK大河『べらぼう』より

吉原の中では花魁(おいらん)が日常的に

その辺を歩いているんですよ。夕方にな

ると、清掻(すががき)と言って、三味線

の音がずっと流れているんですよ。これ

もすごい風情がある。

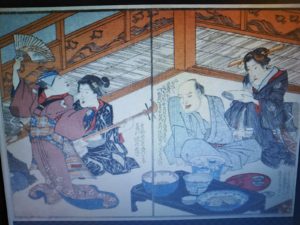

漢詩・楽器・歌などを嗜む格調高い高級遊女が吉原にはいる。

漢詩もやる遊女もいますので、つまり文

化のレベルがものすごく高い。幕府がつ

くった管理売春なんだけど、それが文化

になっているところが、これまたスゴイ。

夕方になると、清搔(すががき)と言って、三味線の音がずっと流れている。

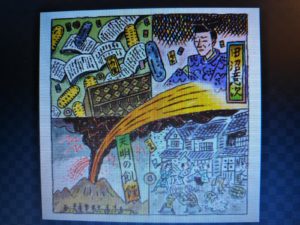

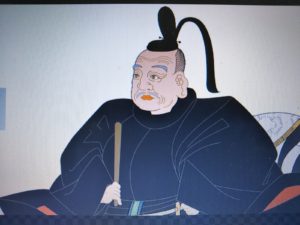

田沼時代ってのは中国との関係で言って

、あの東アジア、安定しているんです。

そしてロシア、イギリスの接近と言う面

でも後の時代ほどの危機ではないんです

。ロシアも日本にやや遠慮している資料

が残っているくらいで、奇跡的なほど無

風の状態の中で、こんな文化が育ったん

です。

最近のコメント